ASUS JAPANが昨年発売した、12インチ、Convertible(Flip)タイプのモデルである、Chromebook Flip CM3。その後昨年末に、以前から話題になっていた、MediaTek製のKompanio 820(MT8192)を搭載してマイナーチェンジ版が発売されました。

実際に前回このことをお伝えした文章は結構お読み頂けたようで、色々な反応を頂いています。

私自身もこのKompanio 820(MT8192)に関しては興味があったこともありますし、また昨年レビューしたこのFlip CM3自体も好印象だったことから、「良いモデルながら、幾つか惜しい点があった」部分がどう解消されているかも興味がありました。

そこで、ASUS JAPANの担当の方にお願いして、今回このマイナーチェンジ版のモデル(CM3200FM1A-HW0006)をお借りすることが出来ました。

従来のモデルとどの辺りが変わったのかを中心に、今回もこのモデルについて見ていきたいと思います。

目次

前モデル(CM3200FVA-HW0014)とのスペック上の比較。堅実、かつ前モデルで「惜しかった」部分をしっかり潰してきた良マイナーチェンジ版。

前回の文章でも触れましたが、このモデルのトータルとしての使い勝手については、昨年、前モデルが発売された際にYouTube上でレビューをしていますので、そちらも合わせてご覧下さい。

ここ数日使ってみての印象としては、上の動画でも触れていたような、前モデルの「こういうモデルを求めていた人には非常に良端末だけれど、一部惜しい部分があるんだよなぁ・・」といったところをしっかりと潰してきた、良マイナーチェンジ版、という印象です。それに合わせてプロセッサー等ハードウェア構成も新しくなっていますので、端末のサポート期間である自動更新ポリシーも「2029年6月」と1年延びています。

| 品名 | ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3200FM1A-HW0006) |

ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3200FVA-HW0014) |

| CPU | MediaTek Kompanio 820(MT8192) | MediaTek Kompanio 500(MT8183) |

| メモリ | 4GB LPDDR4X-2133MHz | 4GB LPDDR4X |

| ストレージ | 64GB eMMC | |

| 液晶 | 12.0″ 1366×912 IPS グレア | |

| 外部液晶出力 | 1920×1080 60Hzまで確認 | 1920×1080 30Hzまで確認 (対応モニターのみ) |

| ほか | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |

無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 |

| バッテリー駆動時間/充電時間 | 約15時間 / 約1.5時間 | 約15.6時間 / 約1.7時間 |

| インターフェース | USB3.2(Type-C/Gen1) x2 USB3.2(Type-A/Gen1) x1 ヘッドホン出力/マイク入力コンボポート microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |

USB2.0(Type-C) x1 USB2.0(Type-A) x1 ヘッドホン出力/マイク入力コンボポート microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |

| サイズ | 約269.2mm(幅) x 215.7mm(高さ) x 16.8mm(奥行き) | 約269.2mm(幅) x 215.8mm(高さ) x 16.8mm(奥行き) |

| 質量 | 約1.15kg | 約1.14kg |

| 自動更新ポリシー | 2029年6月 | 2028年6月 |

| 価格 | 54,800円(税込) | 49,800円(税込) |

既に前回の文章で、前モデルからのアップデート部分についてはある程度触れていますので、そちらも参照頂きたいのですが、

ここでは前回確認出来なかった部分を中心に少し触れておこうと思います。

インターフェースがUSB3.2に変更。外部液晶出力がようやくFHD(1920×1080)/60Hzに対応。

右側面にもUSB3.2(Type-C)が1ポート追加、左右どちらからでも出力、入力、充電が出来るようになりました。

MediaTek製プロセッサー搭載モデルの惜しい点の一つが、インターフェース類の少なさと弱さにありました。まだDetachable(2-in-1)タイプのモデルであれば、タブレット的使い方やモバイル製を最優先させるのであれば、ある程度は仕方がない部分もあるのですが、このFlip CM3を選ばれる方は、そうしたDetachableタイプとは違ったニーズを持たれていると思うのです。

となると、モバイル製も重視しながらも、ある程度はインターフェース類も重視されると思うんですね。そう考えたとき、前モデルは左側面にUSB2.0のType-C、Type-A端子が1つずつという、使い勝手を考えても惜しい部分がありました。例えば、充電したい場合にも、端子が左側にしかないので、コンセントやケーブルが右にある場合に不便でしたし、他にもちょっとした部分で使いにくさを感じていた方もいたのではないでしょうか。

それが、今回のモデルで更に右側面にもType-C端子が1つ追加されました。これで、充電しながらでも、Type-C端子が一つ空いていることになります。

加えてType-C、Type-Aともに3.2に上がったこともあると思うのですが、今までのMediaTek製プロセッサー搭載モデルで弱かった「外部液晶モニター出力時の解像度が限られている、相性が出やすい」という問題がようやく解消されました。

IdeaPad Duet(MediaTek Helio P60T)もDetachable CM3、Flip CM3(MediaTek MT8183)も、USB2.0 Type-C端子での外部液晶モニター出力となるのですが、FHD(1920×1080)出力に制限がありました。リフレッシュレート30Hz対応のFHDモニターでないとFHDでの表示が出来なかったのです。

それが今回、ようやくFHD、60Hz対応となりました。わが家の4Kモニターでは、それを超える高解像度での出力は確認出来ませんでしたが、ひとまずFHDでの出力は確認出来ました(わが家の4KモニターはFHD 30Hzに対応していなかったので、今まで表示出来なかった)。

これで、出先ではモバイル端末として使いつつ、自宅では外部液晶モニターに繋いでデスクトップ的にFHD環境での作業が出来るようになります。これは人によっては非常にありがたいのではないでしょうか。

そして、もう一点、今回挙げておきたいのが、やはり「処理能力がようやく現行普及価格帯モデルに追いついた」という点です。これはベンチマークの結果と合わせて次項で触れてみます。

正統進化。前モデルのMediaTek MT8183C、現行の競合となるSnapdragon 7c Gen2とのベンチマーク比較。

既に前モデル(MediaTek MT8183)を愛用されている方もいると思います。また、この種のコンパクトサイズのモデルとして、Lenovo Duet Chromebook(MediaTek Helio P60T)や、同じASUS製のChromebook Detachable CM3(MediaTek MT8183)が現時点でも国内では人気となっていますので、この辺りを使われている方も多いのではないでしょうか。

また、昨年発売され話題になったSnapdragon 7c Gen2を搭載した、HP Chromebook x2 11やLenovo IdeaPad 560 Chromebookに興味を持たれている方、既に使われている方もいると思います。

大体この辺りが検討する際には競合になってくるとおもうんですね。

そこで今回はこれらのモデルと、Chromebookではお馴染みとなっている各種ベンチマークの数値で比較してみます。

基本的にはChromebookのパフォーマンスに大きく影響するのは「CPU」と「通信環境」です。後者は各ユーザーごとに環境が異なるため判断が難しいのですが、CPUに関しては一応指標となる定番のベンチマークが幾つか存在しています。ベンチマークがすべての指標になるわけではなく、実際の場面というのはもっと多種多様ではあると思うのですが、ここでは目安として判断材料の一つとお考えください。

今回比較対象として、以下の2モデルを選びました。

- Acer Chromebook Spin 311(CP311-3H-A14N)

前述Detachable CM3や前モデルで採用されていたMediaTek MT8183を搭載したモデルです。

手元に前モデルのスコアが見つからなかったため、以前にレビューをしたこちらを使わせて頂きました。 - HP Chromebook x2 11

昨年登場、2-in-1タイプのモデルのイメージをガラリと変えた、Snapdragon 7c Gen2を搭載。

持ち運びを重視される方であれば、現時点ではこちらがオススメでもあり、その点でも今回のMT8192がどの程度迫れるかが気になります。

| ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3200FM1A-HW0006) |

Acer Chromebook Spin 311 | HP Chromebook x2 11 | |

| CPU | MediaTek MT8192 | MediaTek MT8183 | Snapdragon 7c Gen2 |

| ブラウザーベンチマーク | |||

| Octane 2.0 | 22,116 | 9,718 | 22,243 |

| Speedometer 2.0 | 57.1 | 28.12 | 51.0 |

| CrXPRT2 | 71 | 53 | |

| Androidアプリ版ベンチマーク | |||

| Geekbench 5 | single : 570 multi : 2,274 |

single : 261 multi : 920 |

single : 594 multi : 1,698 |

| PCMark Work 3.0 | 9,284 | 8,683 | |

| 3DMark – Sling Shot | 5,467 | 2,813 | |

ChromebookではChromeブラウザー上で作業を行うことが多くなります。そのためベンチマークもブラウザーベンチマークを中心に評価されます。上記の表の内、最初の3つがそうしたブラウザーベンチマークです

2番めのSpeedometer 2.0はAppleのWebKit開発チームが公開している、モダンなWebアプリケーションのための応答性ベンチマークになります。

3番めのCrXPRT2は最近使われるようになりました。Chrome拡張機能として使うことが出来、Chrome OSの総合性能を計測できる、HTML 5ベースのベンチマークテストになります。

Snapdragon 7c Gen2搭載のモデルとは解像度等が違うので、単純な比較は難しいのですが、とはいえ全体的に予想以上に頑張ったな、と感じました。

数値的にはSnapdragon 7cを一部上回る数値を出しています。

Androidアプリ上のベンチマークに関しては、Snapdragon搭載モデルはARM系プロセッサー搭載であることもあり、ベンチマークスコア以上に実使用ではパフォーマンスも良好ではあるのですが、今回のCM3も同じARM系のMediaTek MT8192ですので、その点ではChromebookでは一般的なIntel製プロセッサーを搭載したモデルと比べてよりスムースに、安定して動く印象があります。

Detachable(2-in-1タイプ)と違って、タブレット的使い方をそこまで強く想定している訳ではないこともあり、解像度的に本体液晶では1,366×912と控えめではありますので、そこは好みが分かれるとは思いますが、通常のコンパクトなノートPC的な使い方で考えるのであれば、現行普及価格帯モデルと比較しても充分なのではないでしょうか(現行普及価格帯モデルのスコアが大体この辺り)。

従来ARM系プロセッサーモデルは、マルチタスク処理には相性が良く、またAndroidアプリとの相性が比較的良いものの、全体的な体感速度、処理速度としては、Intel製のプロセッサーを搭載したChromebookに比べると非力な印象がありました。実際、目安としては、2〜3年位前のIntel製プロセッサーを搭載したChromebookと同じくらいの体感速度、というところでした。

ただ、ここ最近はSnapdragon 7cが出てきたことで、そうしたイメージが少しずつ変わってきた気がしてきてはいたのですが、今回のMediaTek MT8192で、ほぼ現行のARM系プロセッサー搭載のChromebookに関しては、ほぼ遜色無いパフォーマンスを発揮できるところまで来ているのだな、という印象を受けました。

さて、ここで悩みが出てきます。それでは現行モデルとしても人気のある、Snapdragon 7c搭載のIdeaPad Duet 560や

HP Chromebook x11とどちらを選べば良いのでしょうか。

文章作成や「比較的置き場所を選ばない」点を重視するのであれば、このMT8192搭載のFlip CM3。

現在国内で人気があるのは、やはりDetachable(2-in-1)タイプのモデルです。

多くの方にとってはAndroidアプリが動く、というのがChromebookの一番の魅力であり特長とも思えますし、またこれらのモデルはタブレット的な用途(液晶側のみ取り外して、タブレット端末として使う)を想定して、高解像度、更にはOLED液晶などを搭載した、美しい液晶が魅力的です。というよりも、それがインパクトがあると思うんですね。

そして、やっぱりこうしたDetachableタイプって格好いいじゃないですか。何となく普通のPCとは違った使い方が出来るような気がするんです。

実際、今回のこのFlip CM3に関しては、興味はあるものの「解像度が最大1366×912と低いことが残念。コスト削減の影響か。」といった意見もそこそこ目にします。

確かに高解像度を望む声も分かります。実際に12インチの液晶サイズでどの程度の解像度が実用的か、と考えると(もちろん人それぞれではあると思うのですが)使うか使わないかは関係なく、出来れば高解像度対応、更に美しい液晶を望みたいところです。

私は実際、前述のDetachableタイプの高解像度モデルでも、サイズ的に結局は実用解像度は1366×768前後に下げて使うのであまり気にしてなかったのですが、「高解像度にしてスケーリングで調整して、滲まないフォント表示にしたい」といったニーズもあると思います。

ここは好みなので、もしそれを重視されたいのであれば、Detachableタイプが良いと思います。

ただ、Detachableタイプ、持ち運びも含めて良いことづくめのように見えるのですが、当然このタイプならではの欠点もあるんですね。それが「キーボード」と「背面スタンドによるフットプリントが意外と広い(大きい)ので置き場所の相性が出やすい」という2点です。

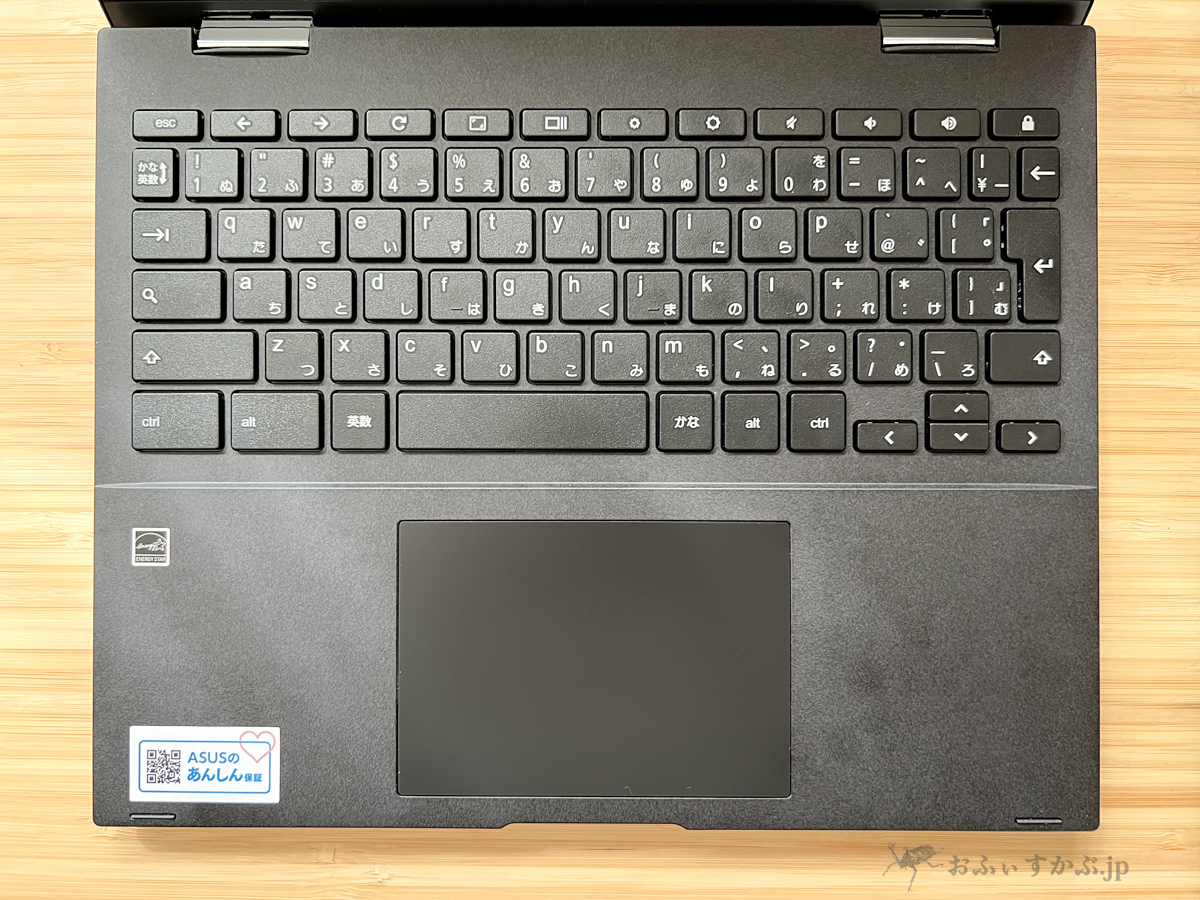

キータッチを重視するなら、FlipタイプのCM3のほうがオススメです。

プロセッサー含めた本体部分が「キーボード側」にあるので、全体の重量バランスが良いだけでなく、キーボード側に剛性があるので、その分タッチ感がしっかりしています。

Detachableタイプは、キーボードを外しても使えるように、プロセッサー等を含めた本体部分はほぼすべて液晶側に集約されています。そのため液晶側が重くなりやすいのです。まぁそれ自体は良いのですが、その分キーボード側はなるべく軽量に、薄く作られる傾向があります。

もちろんそうした薄くて軽いキーボードが好きな方もいると思うので、突き詰めていけば「人それぞれ」になってしまうのですが、個人的にはどちらも色々なモデルを使ってみて感じるのは、やはりキーボードにはある程度の剛性と厚みが欲しい、ということです。キーを押した時の深さ、また押した時の衝撃をどの程度感じるか。薄ければそれだけ、テーブルなどの衝撃をそのまま受け止めることになります。

Flip CM3は上の写真のように、やはり日本語キーボードモデルとしてはある程度キーが詰め込まれている部分もなきにしもあらずではあるのですが、ちょっと独特の、意外とキータッチの良い(気持ち良い)キーボードを搭載しています。これが結構個人的には好みです。

全体的に黒を基調としているので、皮脂が若干目立ちやすいのが好みは分かれるかもしれません。

この全体として黒で統一されたキーボード面もなかなか好印象。その分、タッチパッドなどが皮脂が目立ちやすいのが好みが分かれるところだとは思いますが、私はこの質感、好きです。

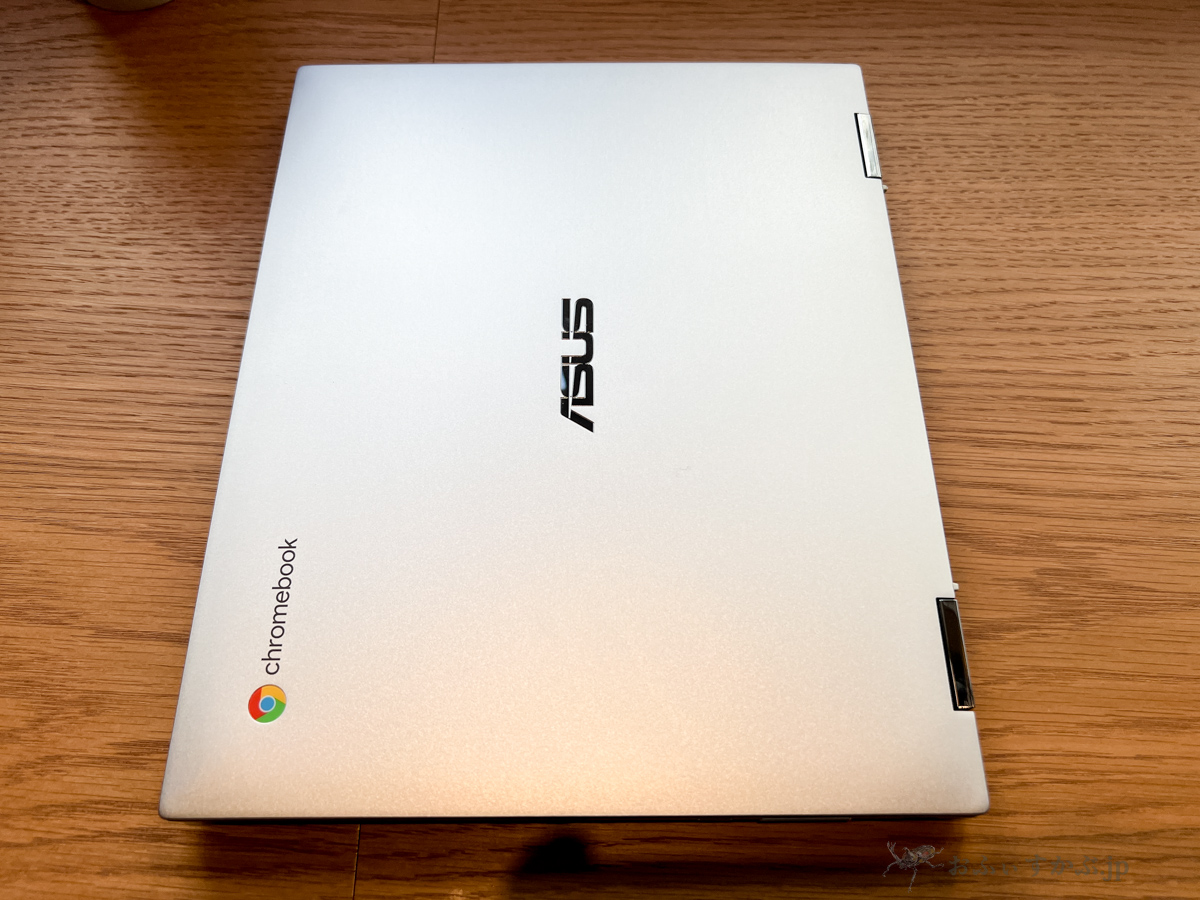

側面から見た時にも、黒とシルバーのコンビになっているので、見た目薄く感じます。

また、実際の厚みよりも意外と薄く感じられるんですね。これはキーボード面と背面が黒とシルバーのコンビになっているのも視覚的に影響しているのかな、と思います。全体的に、12インチモデルとしては、見た目の錯覚もあるかもしれませんが、液晶比の関係で正方形に近いこともあってか、コンパクトに見えます。

Detachableタイプは背面スタンド分、フットプリントが広く必要。置き場所がある程度限られる。

クラムシェル、コンバーチブルタイプは背面スタンドが要らないので、フットプリントはキーボード面(底面)のみになります。

Detachableタイプはコンパクトで持ち運びも楽、便利なように見えますが、液晶側が本体で重くなるため、背面スタンドが必要になります。つまり、背面スタンド分、置く場所のスペースが余分に必要になってしまうんですね。つまりテーブル面にも奥行きが更に必要になります。

また、この関係で、スタンドがある程度安定しないといけないので、膝上に載せて使うことは難しくなりますし、また新幹線などの車内テーブルだと、奥行きが足りない、といったことも起きてくる可能性があります。

それに対して、通常のノートPC(クラムシェルタイプ)や、このFlip CM3のようなコンバーチブルタイプは、フットプリント自体はキーボード面(本体部分)のみで問題ありません。膝上に乗せて作業もしやすいですし、キーボード側だけ掴んで、広げたまま持ち運びも可能です。そうした取り回しのしやすさも隠れた魅力だと思います。なので、この辺り重視される方であれば、Flip CM3をオススメします。

まとめ:華やかさは少ないものの、道具として考えた時には非常にバランスの良いモデル。今回のマイナーチェンジで更に完成度が上がった。

ということで今回は、昨年貸出レビューを行ったASUSのコンバーチブルタイプのモデルである、Chromebook Flip CM3の最新モデルをレビューしました。

冒頭でも触れましたが、今回もASUS JAPANからお借りしています。ただ、今回は貸出レビューのお話を頂いた、というよりも、私自身が前回の文章の際に発売されていることを知り、お願いして貸し出して頂いた、お借りした、という形になります。

それくらい、前モデルのイメージが私の中で良かったのもありますし、そんな前モデルの惜しかった点がどの程度改善されているか、に興味があったのです。

今回使ってみて感じたのは、本当に良アップデートだった、ということ。

価格的なことを考えれば、54,800円って決して現行モデルの中では安価ではありませんし、この価格帯ですと今回比較としてあげたSnapdragon 7c搭載のDuet 560やHP x2 11のような華やかさのあるモデルと同じくらいになってきます。

となると、多くの方にとっては、やはりそちらのほうが惹かれやすいと思うんですね。

それはとても分かります。実際Duet 560はまだ試せていませんが、x2 11は良いモデルです。私も欲しいな、と思っています。

ただ、Flip CM3って今回のMT8192を搭載したことで、かなり全体的なバランスが向上して、なかなか完成度の高いモデルになったな、と思っているのです。元々のMT8183搭載のモデルでも悪くはなかったのですが、幾つか惜しい点がありました。ただ、今回はその辺りがほぼ潰されています。

もちろん人によっては「解像度が低い時点で論外」という方もいて良いとは思うのです。ただ、そこが絶対条件でないのであれば、単純にスペックだけ見て、コスパとかインパクトだけでこのモデルを選択肢から外してしまうのは勿体ないなぁ、と感じています。

今回のモデル、現時点ではまだASUS Storeのみでの販売のようなので、店頭で実物を試してみることが出来ない、というのが惜しくもあるのですが、それでも一部では発表当時から関心の高かったMediaTek Kompanio 820(MT8192)を搭載したモデルとして、期待を裏切らないモデルに仕上がっていると思います。

これでARM系プロセッサーモデルとして、Detachableタイプだけでなく、Convertibleタイプ(Flip)にも、必要充分な処理能力を持ったモデルが登場したことになります。選択肢が増えたことは良いことですね。

ということで、数日使った段階での使用感ではありますが、引き続き貸出期間中、使いながら、気がついたことがあれば、また加えて発信していきたいと思います。