Chromebookにおけるその時期の「普及価格帯スタンダード」とも呼べる、基準となるモデルというのがあります。

その1つが11.6インチ、コンバーチブル(液晶が360度回転して、タブレット的にも使える)、耐衝撃タイプのモデルです。

これは1つには「(最近は多様化しているとしても)ここ5年ほどの国内における教育現場に導入される基準となるモデル、スペック構成」である、ということが挙げられると思います。

現在国内におけるChromebookの一般的なサイズは2つに分かれています。

11.6インチ(解像度1,366×768)と14インチ(1,920×1,080)です。そこに15.6インチや12インチ、もしくは多くの方にとって馴染みのある10.1インチのデタッチャブル(液晶とキーボードが取り外して分離できるタイプ)が加わっている、というのが今のChromebookのラインナップとなっています。

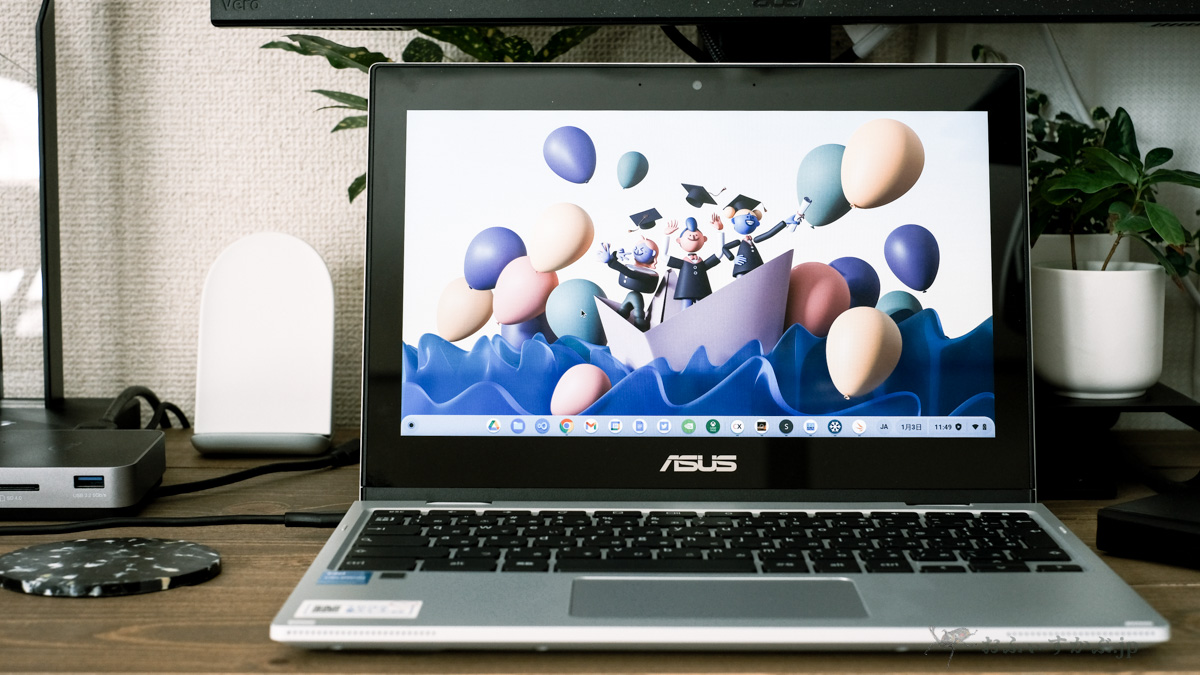

ということで、11.6インチの最新モデルを見ると、その時期の普及価格帯スタンダードの大体の基準が分かる、とも言えるのですが、ASUS JAPANから昨年2022年12月に、新しい基準となり得そうなモデルが発売されました。

それがASUS Chromebook Flip CX1(CX1102)です。

このCX1は11.6インチ以外にもあって、その辺り型番の見分け方が多少面倒なのですが、()内の百の位(この場合CX1102なので、1)が液晶サイズを表します。十と一の位が世代を表します。なので、CX1102に関しては、11.6インチの第3世代(実はCX1100があるので)ということになります。

当初このCX1ラインは、以前発売されていた同社のモデルとまったくスペックが同じで、単にモデル名だけを変えただけで新製品、新モデルとして発売していた前科があり、個人的にはあまり良い印象を持っていなかったのですが、ようやく最近になってCX1として少しずつ確立してきたかな、という印象を持っています。

「その時期の「普及価格帯スタンダード」とも呼べる、基準となるモデル」ということで、興味を持たれている方も多いと思うのですが、反面あまり個性がないマイナーチェンジであることも多く、あまりレビューし甲斐のない(失礼)モデルでもあります。

そんなこのモデルを今回レビューしようと思ったのは、今回、このライン(特に11.6インチ)としては珍しく「メモリ容量が8GBである」という点がありました。これ、実は昨年末のブラックフライデーセールの際にライブ配信を行ったときに、視聴者から教えて頂いて気付きました。

そこで俄然興味を持ち、ASUS JAPANの担当の方にお願いして、この年末年始にサンプルモデルをお貸し出し頂きました。

目次

ASUS Chromebook CX1(CX1102)

まずはスペックから。

| 品名 | ASUS Chromebook Flip CX1(CX1102) (CX1102FKA-MK0037) |

ASUS Chromebook Flip CX1(CX1102) (CX1102FKA-MK0056) |

| CPU | Intel Celeron N4500 | |

| メモリ | 8GB LPDDR4X-2933 | 4GB LPDDR4X-2933 |

| ストレージ | 32GB eMMC | |

| 液晶 | 11.6” 1366×768 IPS グレア | |

| ほか | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1 |

|

| バッテリー駆動時間/充電時間 | 約10.1時間 / 約2.5時間 | |

| インターフェース | USB3.2(Type-C/Gen1) x2 USB3.2(Type-A/Gen1) x1 ヘッドホン出力/マイク入力コンボポート microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |

|

| サイズ | 約292.2mm(幅) x 205.3mm(奥行き) x 18.8mm(高さ) | |

| 質量 | 約1.32kg | |

| 自動更新ポリシー | 2030年6月 | |

| 価格 | 49,800円(税込) | 45,800円(税込) |

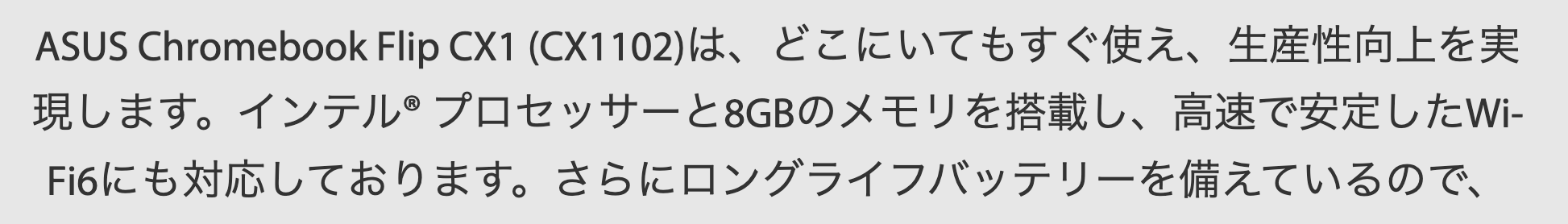

と並べても知識・興味のある方以外には分かりにくいかもしれません。ここで注意が必要なのは、製品ページにも書かれている、

「8GBのメモリを搭載し」が、Amazon限定のMK0037のみであり、本家ASUS Storeで販売されているMK0056はメモリが4GBである、という点です。

2023年1月時点では、まだそこまでメモリ8GBの恩恵は大きいわけではありませんが、ここ1〜2年の流れの中で、徐々にChromebookにもメモリ8GBへの動きが出始めていますし、今回この11.6インチでは稀少な8GBメモリ搭載、というのがレビューをしようと思ったきっかけでもありましたので、この点は注意が必要だと思います。

ASUS Chromebook Flip CX1(CX1102)の良かった点、惜しかった点。

さて、今回のこのモデル。お借りしたとはいえ、正直なところ私的には当初レビュー内容に非常に悩みました。

というのも、先ほどから触れているように、この「11.6インチ、コンバーチブル、耐衝撃タイプのモデル」はもう、毎年恒例のスタンダードモデルであり、スタンダード、教育現場でも採用されることの多いモデルであるからこそ、そこまで目立つブラッシュアップやアップデート、劇的な変化がないからです。

至って平凡(言い方は悪いですが)であることが、ある意味ではこのラインの良さでもあるだけに、勢いでお借りしたは良いものの、正直困ったな、というのが当初の感想でした。

ただ、実際に使ってみると、幾つか予想外だった点と、2023年になったからこそ、そろそろいい加減改善して欲しいかな、という点が出てきましたので、その辺りを触れておきたいと思います。

まずは予想外だった、良かった点。

- 搭載されているCeleron N4500が思った以上にパフォーマンスが良好だった。

- USB-Cポートが左右に1つずつと使い勝手が良い。USB-Aもあるので、実用面では十分。

- ASUS JAPANは毎回、ほんと実用的なACアダプターを用意してくれるよね。

反対に惜しい点、そろそろ改善して欲しい点。

- 液晶周りのベゼルが太すぎて、実画面が狭く、圧迫されているように感じる。

- 重さが1.32kgと、11.6インチモデルとしては決して軽くはない。

となります。ということで、今回はこの辺りを中心にレビューしていきたいと思います。

良かった点1:Celeron N4500は一昔前のハイスペックChromebook並のパフォーマンス。

Celeronといえば、ネットでも有識者、PCに詳しい方の多くが名前を聞いただけで「ゴミ」呼ばわりすることの多いプロセッサーです。

「低スペックでもサクサク動く」Chromebookだから何とかお情けでそれなりに動いているだけで、いい加減Celeronモデルは止めろ、といった手厳しい意見もよく目にします。それくらい目の敵にされているこのCeleron(今年、Pentiumと統合されてIntel Processorに名称が変更となりますが)、でも実際にちゃんと毎年新しいCeleronを使っている方がどの程度いるでしょうか。

もちろん用途によっては使いものにならない(快適ではない)かもしれませんが、恐らく3年も5年も前のCeleronの時のイメージをそのまま引きずっている方も結構いるのではないか、と思っています。

プロセッサーの性能は、もちろんベンチマークのスコアだけでは評価は出来ません。実際に普段使いをじっくりしてみたときの体感、使い勝手で判断するのが一番なのですが、そこは主観も入りやすいので、客観的な判断がしづらいのが難点。

ということで、ここではChromebookでお馴染みの幾つかのベンチマークの結果を、他のスタンダード、もしくは人気のモデルと比較してみます。

基本的にはChromebookのパフォーマンスに大きく影響するのは「CPU」と「通信環境」です。後者は各ユーザーごとに環境が異なるため判断が難しいのですが、CPUに関しては一応指標となる定番のベンチマークが幾つか存在しています。ベンチマークがすべての指標になるわけではなく、実際の場面というのはもっと多種多様ではあると思うのですが、ここでは目安として判断材料の一つとお考えください。

今回比較対象として、以下の2モデルを選びました。

- 富士通FMV Chromebook WM1/F3

発売は2021年末ということで、決して最新のモデルではありませんが、2022年一年間を通して、現行モデルとしては恐らく多くの方が一度は興味を持たれたのではないか、と思われる、非常に完成度の高いモデルです。

日本語入力に最適化されたキーボード、Celeron 6305もしくはCore i3-1115G4とバランスの取れたスペックで、昨年の14インチのスタンダードの1つだったと思います。 - ASUS Chromebook C425TA

国内発売は2020年10月と既に2年以上前、またその時点でも決して最新モデルではなかったものの、当時スペックバランスが良かったこともあり、売れたモデル。

というだけでなく、2023年1月現在もAmazonで度々セール対象となることもあり、未だに非常に売れている、違った意味でスタンダードなモデルの1つ。

| ASUS Chromebook Flip CX1102 (CX1102FKA-MK0037) |

富士通 FMV Chromebook WM1/F3 | ASUS Chromebook C425TA | |

| CPU | Celeron N4500 | Celeron 6305 | Core m3-8100Y |

| ブラウザーベンチマーク | |||

| Octane 2.0 | 28,356 | 21,557 | 30,179 |

| Speedometer 2.0 | 76.7 | 78.7 | 90.2 |

| CrXPRT2 | 81 | 73 | 82 |

| Androidアプリ版ベンチマーク | |||

| Geekbench 5 | single : 601 multi : 1,132 |

single : 507 multi : 990 |

single : 754 multi : 1,253 |

| PCMark Work 3.0 | 7,181 | 7,909 | 10,327 |

| 3DMark – Sling Shot | 2,865 | 3,867 | 3,228 |

ChromebookではChromeブラウザー上で作業を行うことが多くなります。そのためベンチマークもブラウザーベンチマークを中心に評価されます。上記の表の内、最初の3つがそうしたブラウザーベンチマークです

1番めのOctane 2.0はChromebookではお馴染みのベンチマーク。既に古くなってしまっているのですが、今までずっと使われてきたこともあり、過去のモデルの測定結果なども蓄積されていますし、そうした点でもChromebookのパフォーマンスを比較するのに今でも重宝するベンチマークです。

2番めのSpeedometer 2.0はAppleのWebKit開発チームが公開している、モダンなWebアプリケーションのための応答性ベンチマークになります。

3番めのCrXPRT2は最近使われるようになりました。Chrome拡張機能として使うことが出来、Chrome OSの総合性能を計測できる、HTML 5ベースのベンチマークテストになります。

さらっと眺めるには情報量が多いですし、また普段こうしたスペックに興味のない方には何が何だか分からないかもしれませんが、個人的には11.6インチの今回のCX1102は、これら2モデルと比べるともう少し下の性能だと予想していました。

例えば富士通FMV Chromebookに搭載されているCeleron 6305は頭にNが付かないように、TDPも15Wで一応冷却用のファンも付いている、それなりにCeleronの中では上のプロセッサーだからです(CX1102に搭載されているN4500はNとあるように省電力(TDP6W)でファンレスということで、従来から性能は抑えめでモバイル用途)。

すべてのベンチマーク結果で上回っている訳ではないとしても、普通によりよいスコアを出しているだけでなく、幾ら第8世代と(現在は第12〜13世代)数世代前とはいえ、一応Coreプロセッサー(省電力タイプのmではありますが)を搭載しているC425TAと比べてもそこまで遜色ないスコアを出しています。

いや、分かりにくいと思うんですが、特に最上段のOctane 2.0のスコア。一昔前であれば3万前後って普通にハイエンド、ハイスペックのモデルに近い数値なんです。またここ数年の流れを見ても、Chromebookを選ぶ1つの指標として、今もこのOctaneベンチは使われるのですが、数年前でだいたい基準として1万〜1.5万あれば十分、最近であれば2万強あれば十分かな、という1つの基準でもあったんですね。

それが今回(若干ベンチマークスコアに上下の波はありましたが)3万前後出してきた、というのは、それだけでも「遂に普及価格帯スタンダードでも3万の時代が来たか・・」という驚きがありました。

ちなみにOctaneベンチのスコアはここ数年、急激に上がってきていますが、Chromebookにおいては5〜6年前は毎年上昇が微々たるモノで、数年間7,500〜11,000辺りを行ったり来たりしてたんですね。

(ちなみに未だに日本でも人気のデタッチャブルタイプのモデルであるLenovoのDuet ChromebookやASUSのDetachable CM3のOctaneスコアは10,000強です。既に5〜6年前の性能です。個人的に「そろそろ今から買うにはオススメしづらい」と言っている理由の1つです。)

それが気がついたら毎年のように5,000、7,000と上がっている最近は、価格自体は上がっていないのに、単純にこの辺りの低価格、普及価格帯の(従来であればゴミと言われていた)プロセッサーも十分に戦えるだけのスペックアップが出てきているのだな、と感じます。

そして、単純なプロセッサーの性能アップだけでなく、今回評価したいのが11.6インチモデルでも今回8GBメモリを搭載してきた、ということ。これは長い目で見れば、かなりの好アプデだと思います。これだけでも、このサイズのChromebookを普段使いしている方にとっては、より長く使い続けられるモデルになった(自動更新ポリシーも2030年6月と十分)な、と感じます。

良かった点2:USB-Cポートが左右に1つずつと使い勝手が良い。USB-Aもあるので、実用面では十分。

1が長かったので、ここからはなるべくアッサリ行きたいと思います。それがインターフェース。

左側面にUSB-C、micro SD、ヘッドホン端子、USB-A端子。

この手のコンパクトなモデルだと、どうしてもインターフェースが中途半端に少なかったりすることが多いんですね。流石に最近は減ってきましたが、USB-Cポートが片側に1つだけだったり、USB-Aポート(ワイヤレスマウスだけでなく、USBメモリ含め、今も地味に使うことが多い)がなかったり、ということも多々あります。

それがこのモデルの場合、普通にUSB-Cポートは左右に1ポートずつあります。これ、充電しながら作業するときに、左右どちらに挿してもOKなので、結構助かるんです。

右側面にもUSB−C端子が1つあるので、左右どちらからでも充電が可能です。

また、Chromebookに限らず、11.6インチなどコンパクトなモデルだとUSB-Cポートのみ、といったモデルも時々ありますが、このモデルはちゃんとUSB-Aポートも忘れていないところは好印象です。

まぁ人によっては欲を言えば「HDMIポートが欲しかった」等々あるとは思うのですが、その辺りは難しいところですね。

良かった点3:ASUS JAPANは毎回、ほんと実用的なACアダプターを用意してくれるよね。

これはスルーされがちな部分なのですが、ASUS JAPAN、というかASUSの頑張ってるところなので、評価したい。

本体に付属してくる充電器、私、基本的にはChromebookの充電以外であったとしても「まったく使っていません」。ほんと箱から取り出すこともありません。

それは、(耐久性や安定性等々いろいろ理由はあるとは思うのですが)、各社のACアダプター、嵩張るので、とても持ち歩きには適さないんです。それだけでなく、自宅で使うにも「邪魔」。

現在サードパーティー製の充電器ってどんどん小型化、またUSB-Cケーブルと充電器が独立していたり、と持ち運びには非常に便利になっています。ちょっと一泊とかの出張であれば、例えChromebookの充電に使わなかったとしても、スマホやその他のアクセサリーの充電に流用できるコンパクトさがあると思うんですね。

でもこの部分、各メーカー、何も考えてない。大出力なら分かるんですが、どこも45Wですよ。

そうした中、ASUSは以前からケーブル一体型のコンパクトなACアダプターを付属してきてくれます。

ケーブル込みで掌に収まるこのサイズは持ち歩こうという気にさせてくれます。

これだとちょっと使おう、という気になるんです。

そりゃ、もちろん一体型は断線の恐れが、とかあるかもしれませんが、そもそもとして、断線以前に使う気すら起きなければ断線すら起きようがないわけで・・

これ、以前ASUS JAPANの担当と世間話をしたときに「Chromebookの付属の充電器、正直要らないとすら思ってるんです。その分コストも価格も下げられるし、第一いま、多くの方は何かしらUSB-Cの充電器持ってるでしょ。だから開発側にも時々要望として出してるんですけどね。」と言ってたことがありまして。

もちろんこれはGIGAスクールなど学校への導入が進めば今までPCに触ったこともない、持っていない層も使うことになるわけで、流石に充電器無しはクレームが来そうですが、でも他メーカーの出している嵩張る充電器に最初に触れたら、それこそ使いにくい、と感じると思うんですよね。ただでさえランドセル重いのに毎日登下校時に持ち歩いている、と文句が出ているくらいなんですから。

なので、ここはASUSを素直に評価したいし、他社もそろそろこの動き進めて欲しいと思いました。

惜しい点1:液晶周りのベゼルが太すぎて、実画面が狭く、圧迫されているように感じる。

今回まず最初に天板広げてみて液晶見て、このインパクトが強かったです。

「液晶狭!」

写真だと分かりづらいですが、普段見慣れている筈の私でも、今回は妙に実画面が狭く感じました。

いや、もともと11.6インチのChromebookが画面狭い、ベゼル太いのは分かってはいたんですが(実際何台か持ってるし)今回は妙に液晶の実画面が狭く感じました。

一応写真を載せておきますが、写真以上に実印象は更に狭かったです。

液晶自体はTFT液晶となっているので誤解されやすいのですが、パネルの型は恐らくIPSだと思います。

何となく窮屈な、小さな画面で作業させられているような・・

いや、もちろんこれが10インチ以下、7〜8インチというなら分かるんですが、なんでこの大きさのモデルでこの小さな画面で作業しなければならんのか、と。

これは10.1インチのデタッチャブルタイプのモデル等を使われている方の方が(同じベゼルがそれなりにあったとしても)よりこの11.6インチのモデルを見たときに感じるのではないでしょうか。

ベゼルが太い、画面が狭いイコール古い、という訳ではないとしても、ちょっと流石に最近はスマートフォンでもちょっとしたベゼル幅に厳しい目が向けられる現状を考えれば、もう少し頑張って欲しいな、と思います。

もちろん耐衝撃性を考えてベゼルを太くした(液晶保護のため)というなら分かりますが、このモデルの場合、コンバーチブルなので、普通にベゼル部分が保護で覆われている訳では無く液晶剥き出しですからねぇ・・。

惜しい点2:重さが1.32kgと、11.6インチモデルとしては決して軽くはない。

本体サイズが11.6インチと比較的コンパクトなので、重心のバランスからかそこまで強く感じたわけではないのですが・・それでも、

1.32kgは軽くはない

です。まぁ耐衝撃性等考えてのことだとは思います。実際、その分剛性もあるので、Chromebookにおける軽量モデルに比べれば、本体のたわみや歪みも少ないですし、使っていて安定感はあります。なので、耐久性と重さはある意味仕方のない部分ではあるのですが。

ただ、前述の比較対象として挙げたFMV Chromebook、14インチのモデルですが、約1.29kgなんです。このモデルより軽いんですよ。

性能の差は多少あるとしても、文字入力をメインに考えるなら、より高解像度で広い画面、キーボードも無理のないフルサイズのキーボードを搭載したFMV Chromebookを選びたくなりませんか?あちらはHDMI端子も搭載していますし。

キーボードのバランスは、11.6インチの国内モデルとしては標準的。

ASUSお馴染みのペチペチ型のタッチ感です。

もちろん、単純な端末の大きさ、コンパクトさを重視される方が一定数いるのも分かっています。鞄の大きさとか、いろいろな理由でとにかく小さい方が良い、という方もいるでしょう。それが11.6インチが今も定番の1つとして愛されている理由でもあるのですが、やっぱり1.3kg超えてしまうと、例えば学生に使わせる端末としても(もちろん耐久性は大事)ちょっと毎日持ち歩かせるには躊躇してしまうかな、と思いました。

まとめ:従来の11.6インチモデルから劇的な進化はないものの、主に性能面の大きな向上は、既存ユーザーの買い換えにも勧めやすい。

ということでまとめです。

冒頭で私は「あまり個性がないマイナーチェンジであることも多く、あまりレビューし甲斐のない(失礼)モデル」と書きました。

11.6インチは大幅な進化がないだけに、非常に評価が難しいモデルでもあります。これは正直、普段からこのサイズのモデルを常用されている方の方が評価がしやすいだろうな、と思います。私、メインが14インチ前後なので、その意味ではフェアではなかったかもしれません。

ただ、そんな私であっても、今回のこのモデルは久しぶりにいろいろ触ってみて「お、11.6インチもここまで快適になったか」と感じました。

まぁこうした印象は以前も(例えばASUS Chromebook C204を触ったときなど)感じたことはあったのですが、変化がないようでいて、しっかり今に合わせてアップデートされているんだな、と。

だからこそ、いつも触れていることではありますが、

基本的に余程の理由がない限り、Chromebookは現行モデルを買いましょう。

これは単純な自動更新ポリシー(端末のOSのアップデートを保証する、サポート期間)だけが理由ではなく、ほんとここ数年、この価格帯、つまり普及価格帯スタンダードのモデルでも、1年毎の性能の向上が大きいからです。

確かに(私も含めて)皆さんそれぞれにお財布の問題はあります。

ただ、この数年は1〜2万円の差が劇的な性能の違いに繋がってきています。ホントに中継ぎ的に1〜2年、お試しで使うつもりとか、本当に知識があって、もしくは既にメインのPCを持っていて、分かった上で割り切って敢えて選ぶ、というなら構いませんが、そうでもなければ、結局この性能と使い勝手(まぁ今回は液晶は残念だったけど)の差は、単純な実売価格差では補えないほどの差になってきています。

定価ベースでは確かに4〜5万円は(特にChromebookは安さこそが唯一の取り柄、と思っている方にとっては)買うのに躊躇する価格帯かもしれませんが、正直巷でまことしやかに言われているように「ここ最近になって急に高価格化してきた」という訳ではないんです。むしろ5〜6年前の方がこの辺りのモデル、高かったです。(当時、ASUS JAPANだけが国内で孤軍奮闘していた頃の販売価格を覚えている方も多いはず)

一回「安いモノ」「低スペック、低価格でもサクサク動く」というイメージを忘れた上で選んで欲しいし、その視点で選ぶのであれば、現状11.6インチのスタンダードモデルとしては(液晶の狭ささえ気にならなければ)十分に魅力的なモデルです。

質感も悪くないしね。特に剛性が結構あるので、手で掴んでみて安心感もあるし。

ということで、久しぶりの11.6インチモデルのレビューでしたが、個人的には「かなりアリ」なモデルだと思いました。

オススメはAmazon限定モデル。昨年のブラックフライデーセールでは一時的に3万円台まで下がったり、とコンスタントに安くなったりするので、その時に購入するのがオススメです。